制作室からこんにちは。

毎月、自宅アトリエでキルト教室を開催していますが

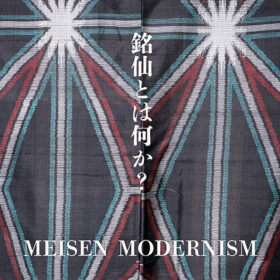

最近ではレッスンの合間に「銘仙」について

語ることが多く、銘仙の話をしてる時は

「先生めちゃくちゃ楽しそうですね〜」と

いわれてしまう畠中です。

キルターの視点で見る銘仙の魅力

現在、大正浪漫展に向けて、毎日のように銘仙と

向き合う中で、銘仙の何にそんなに魅力を

感じるのだろう?と考えるとそれは銘仙独特の

かすりによる滲みや揺らぎでした。

銘仙に限らず、かすりの技法で生まれる織物の

デザインに今の私はとても惹かれます。

今までは「くっきりハッキリ」とした視認性に拘り、

それらをアイロンシートという素材で、構成的な線や

輪郭として作品を作ってきましたが

今は不思議と、その曖昧さや不完全の中に

銘仙の魅力を強く感じています。

そして、こういった曖昧さや不完全の中にこそ、

日本の美の本質があるのではないかとさえ感じています。

また、長年パッチワークキルトの講師として布と

向き合う中で「これは主役」「これは準主役」

「これは脇役」とついついそんな見立てで素材を

見極めますが、どんな滲みも美しく感じます。

主役級と感じる銘仙はおそらく、西洋の影響を受けた

明治後期から大正・昭和期のもの。

一方で脇役やアクセントに使いたくなるような、

縞や格子といったシンプルな銘仙は明治初期の

ものだと思われます。

そのいずれも、今ではもう真似のできない技法です。

一度、銘仙が出来上がる現場をタイムスリップで

のぞいて見てみたいほどです。

約100年を経た今でも、現代の布より遥かに発色が良く

素材の質の良さを、日々感じ取っています。

これまで沢山の布を触ってきた私ですが、逆に銘仙に

触れると「新しい布」に出会っているような感覚です。

銘仙とはどんな布かについてはこちらの記事をどうぞ。

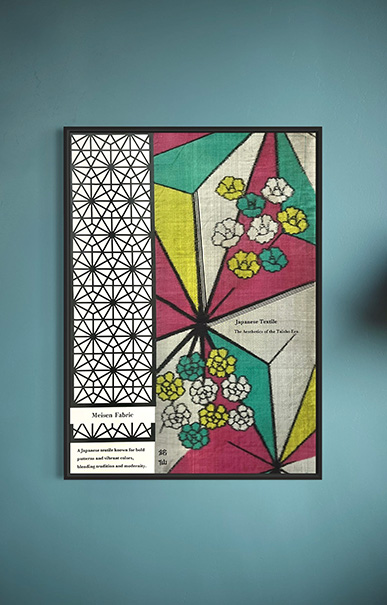

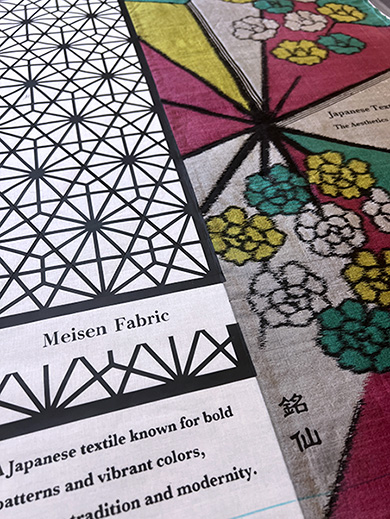

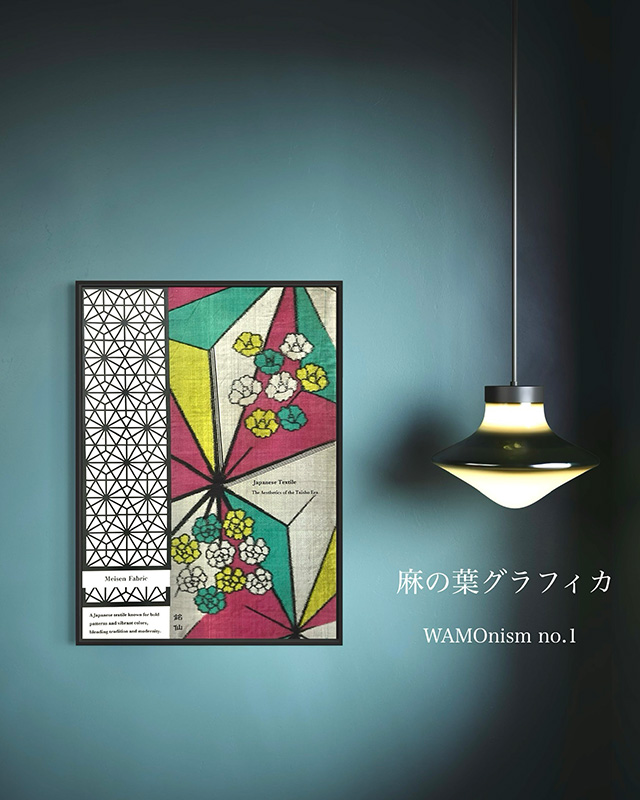

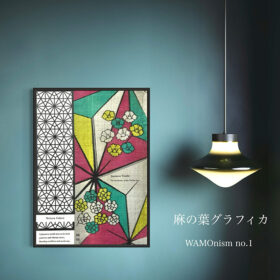

「麻の葉グラフィカ」の制作工程1 デザイン決定

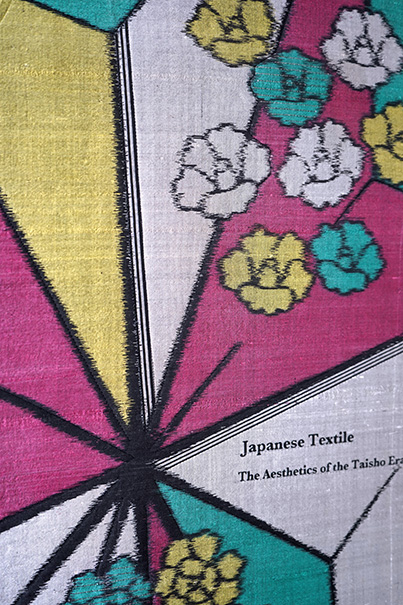

銘仙の1枚の長いハギレ。

大阪で出会った銘仙です。

大胆な配色や意匠、布の持つ光沢に惹かれて

いわゆる主役級の素材として購入したものです。

しばらく見つめているうちに、そこに驚くほど自由で

大胆な麻の葉意匠の構成が息づいていることに

気づきました。

麻の葉という伝統的な日本の意匠に注目して、

同じ「麻の葉意匠」を使い、独自の手法や素材で

再編しようと、過去と現在を繋げる挑戦をしています。

ここで少し余談を・・・・

グラフィックツールを使い始めて、もうすぐ6年が

経とうとしています。最初は全く使いこなせず、

時間ばかり奪われ、何度も諦めそうになりましたが、

ようやく「こうしたい!」がグラフィックツールで

形にできるようになり表現の幅が広がってきました。

石の上にも3年とは、よく言ったものですね。

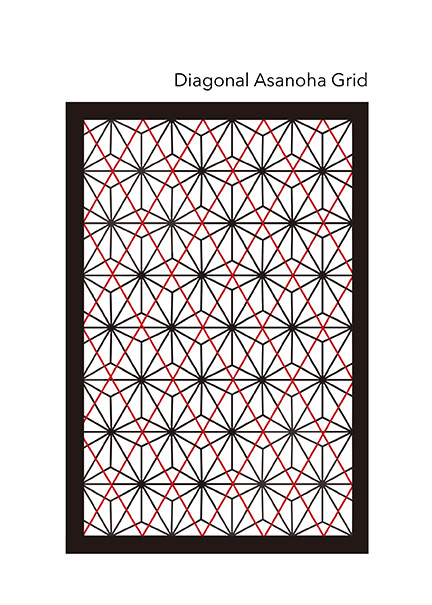

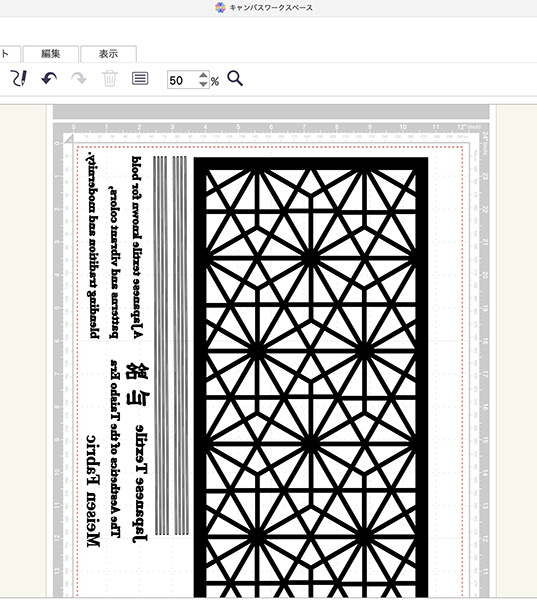

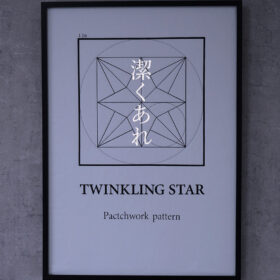

そのグラフィックツールを使い、伝統的な麻の葉意匠に

赤の部分の斜め格子を加えオリジナルアイロンシートを

デザイン設計しています。

このようにグラフィックツールで頭の中を可視化して

確認しオリジナルの麻の葉意匠を作り上げました。

この段階ではまだ、使えないのです。

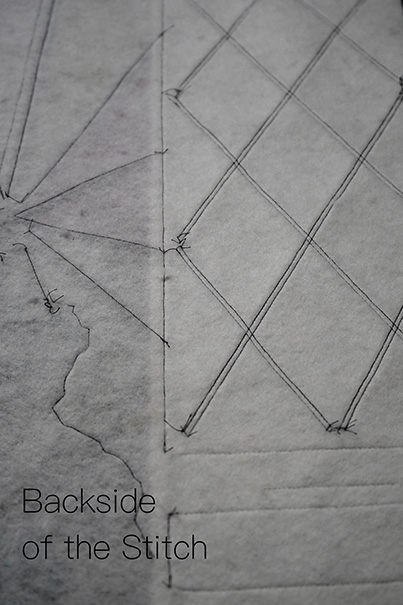

制作工程2 アイロンシート制作とキルティング

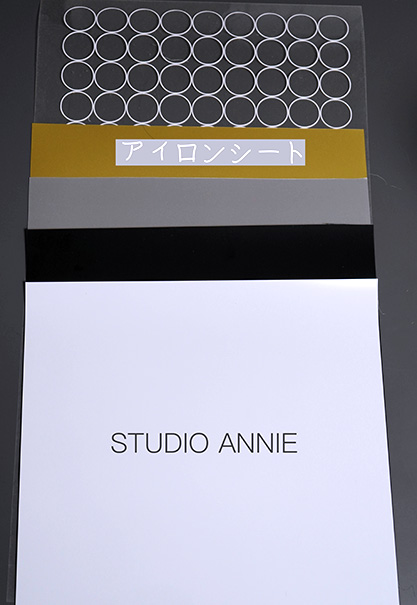

私の手法では、アイロンシートという素材を

熱転写してアップリケとして使います。

そのアイロンシートは、トップデザイン兼

キルティングのガイドラインにもなるように

設計します。

そのためにはアイロンシート用に、出来上がった

オリジナルデータを拡張子をSVGに変えた

データを作らなくてはなりません。

SVGデータが出来上がっても、それが実際に

カットデータとして使えるかどうかは、

全てアイロンシートに出力してカットして

みなければわかりません。

理想の実寸サイズで設計し出力しても、

実際にカットアウトしてみると

「これは違う」という場面がしばしば起こります。

アイロンシートを剥がしてみて初めてわかる工程

です。最終の使用データが下の写真ですが、

ここまでたどり着く間に例えば英語の文章などは、

書体によっては綺麗にカットできないので

一度で理想のデータが作られることはまずありません。

麻の葉意匠データも、線の太さのバリエーションで

見え方が随分と変わります。

今回は、銘仙のダイナミックな麻の葉意匠に

負けないように、写真のように線幅を

5mmと太くしています。

いつもの作業ならば、線の集合する中央部分は

重ならないようにデザインするところを、あえて

重ねて集合体が目立つデザイン設計にしています。

毎回が冒険です。

しかも今回のように、希少なハギレを使う場合、

予備がないので貼り付けに失敗すると、これまでの

作業が全て無駄になってしまいます。

毎回一か八かの勝負です。

作品上でしか試せない技法に挑戦するたびに、

緊張とワクワクが入り混じりますが、1発勝負の

アイロンシートの貼り付け工程は、実はとても

ストレスのかかる作業です。

制作が終わるころに、甘いものが食べたくなる

ほどです。なので制作に没頭する期間は太ります。

まあ言い訳ですが・・・

銘仙の麻の葉意匠の中にも、直線のシートと英文の

アイロンシートを効果的に入れています。

シートを貼り付けた後は、どのラインにキルティングを

入れるかを判断し、ラインをガイドにキルティングを

入れます。

キルティングの入れ方によっては、作品がクラフト

よりになってしまうので、キルティングもまた重要な

工程です。

ものづくりは決断の連続ですね。

ですが、この一連の気が遠くなるような作業が好きです。

今回は銘仙側のキルティングの量が少なめなので

アイロンシートの麻の葉デザインのキルティングは

斜め格子にだけ入れています。

全てはバランスです。

こうして銘仙でつくるグラフィックポスター

「麻の葉グラフィカ」が出来上がりました。

大正浪漫という文化が生まれた時代は、束の間の自由な

空気に満ちた時代。

女性たちは自由に着こなしを楽しみ、自分らしい

オシャレや表現を模索していました。

そんな当時の自由な感性に重ねるように、

私も自由に麻の葉意匠にインスピレーションを得て

自由に私らしく再構成したのです。

銘仙という布の単なる復刻ではなく、現代における

布上のモダニズムとして再編と新生を試みています。

古いものに再び命を吹き込みながらも、新しい視点で

再構築したこの作品は、和洋折衷のアートとして、

空間をそっと彩ってくれる存在になると信じています。

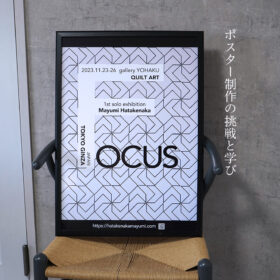

WAMOnisum 「ワモニズム」誕生のきっかけ

昨年、11月の大正浪漫展での和テイストの作品発表後、

私はずっとモヤモヤしていました。

従来の作品作りとは違い、銘仙の魅力を感じながらも、

「私は何をしたいのか」

「どんな位置付けで向き合えばいいのか」

自分の中で答えが出ずにいたのです。

アーティストとして本格的に始動してからの数年間は、

グループ展や個展を繰り返しながら、走り続けてきました。

初めての挑戦も多く、「経験を積むこと」に集中して

いた時期です。走って筋肉をつけることに

全力投球でした。

そろそろ「次の一歩」を意識する時期にきたなと、

そう感じた時に、ふと頭に浮かんだのが

自分の作品のジャンル分けです。

和テイスト作品をコンセプトを持って、

「新シリーズにすればいいのでは?」と・・・

そう感じた時に浮かんだのが、

「和」と自身のテイスト「モダニズム」を

掛け合わせた WAMOnismという造語です。

すぐさま現時点で商標登録がないか確認して、

英字のリズムからWAMOnisum(ワモニズム)

この言葉が誕生したのです。

銘仙などの日本の織物や意匠に宿る精神性を、

現代の視点で再構成し、自分の手法に

落とし込んでいく。

そうすれば、自分らしいスタイルにきっとなる!

そう思った時に進むべき道がハッキリと

見えてきました。

新しいシリーズへ、これからの展開

「WAMOnism」という言葉が生まれたとき、

ずっと曖昧だった輪郭が浮かび上がってきました。

それまでの私の作品までもが、ようやく

布上のモダニズムとしてつながり始めたような

気がしたのです。

それから私はすぐに、

布上のモダニズム ー 受け継ぐテキスタイルの記憶

という個展の企画書を作りました。

広島・宮島の古民家ギャラリーに向かい、内見後

個展の申し込みをしたのです。

こうして大正ロマン展の作品制作がきっかけで、

一つのジャンルが生まれました。

WAMOnisumは生まれたばかりのシリーズです。

私の作品の一本の柱として、これからじっくりと

育てていきます。

大正浪漫展を経て 宮島個展(2026・1/29-2/3)で

WAMOnism 第1章をお披露目する予定です。

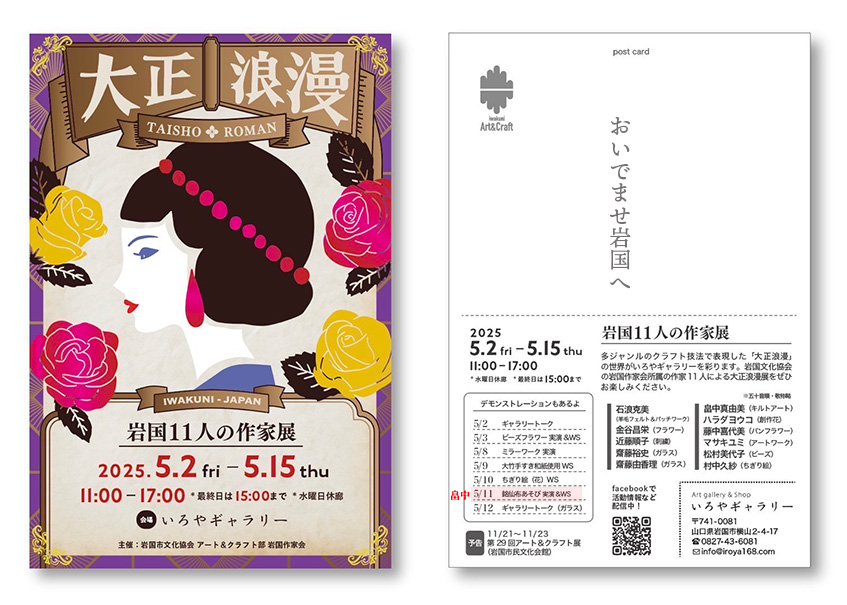

岩国11人の作家展 展示のお知らせ

このシリーズの第1作の「麻の葉グラフィカ」含む

WAMOnismシリーズ作品は、

5/2-15日に開催される

岩国11人の作家展「大正浪漫展」

にて展示販売予定です。

✴︎会場:いろやギャラリー(山口県岩国市)

✴︎時間:11:00〜17:00

最終日15時まで(水曜日休廊)

また 5/11日曜日は私のWSと実演です。

終日ギャラリーに在廊します。

お気軽に遊びにいらしてくださいね。

次回はこのワークショップのお知らせです。

最後までご覧くださりありがとうございました、

ではまた。

この記事へのコメントはありません。