制作室よりこんにちは。

キルトアーティストの畠中真由美です。

約1年半ぶりのブログ投稿になります。

作品制作や展示活動は続けていたのですが、

言葉を紡ぐ時間をなかなかとれずにいました。

ですが、昨年秋の「大正浪漫展」に向けて

作品構成を考えていたとき、銘仙という布に

意識をむけ、古き日本の織物に直接触れた時から、

私の中の研究熱のような熱い感覚が突然呼び起こされました。

自分の言葉で語りたい・・・

その感覚が久しぶりに戻ってきたのです。

今回は、私自身が強く惹かれた「銘仙」について、

またその背景にある大正ロマンという文化の広がり、

さらに私が長年影響を受けてきた、藤田嗣治、

バウハウスやロシア構成主義などの

20世紀アート&デザインとの共鳴について

綴ってみたいと思います。

大正ロマンとは?

大正ロマンとは、

大正時代(1912〜1926年)に花開いた、

自由でモダンな和洋折衷文化。

西洋の美術やデザインが本格的に日本に入りはじめ、

ファッションや建築、暮らしの中に新しい意匠が広がった時代です。

女性たちは洋装や髪型を楽しみ、着物にも

アール・デコ風の幾何学模様や洋花のデザインが登場。

銘仙のような大衆的な織物にも、色鮮やかで大胆な

模様が多く見られるようになりました。

伝統と革新、和と洋が出会い、文化が大きく動いた

日本の歴史の中でひときわ華やかで魅力的な時代。

大正ロマン・・・ 言葉の力は偉大です。

一度その響きを受け取った瞬間から、

意識が全力でフォーカスする。

わずか14年という短い時代のなかで、

今なお多くの人の記憶に残る文化が生まれたという奇跡。

それはまた、二つの大きな戦争のあいだに咲いた、

束の間の自由と輝きの時代でした。

私のアートの下支えにあるもの

私にとってその時代は決して遠い過去ではありませんでした。

なぜなら、私の表現の根底には、レオナール・フジタを

はじめ、バウハウスやロシア構成主義といった

20世紀初頭のアート&デザインの精神が

深く根づいているからです。

フジタが活躍したエコール・ド・パリの時代。

モンパルナスに集った芸術家たち、夢と退廃、

美と混沌が同居したあの狂乱の時代。

それと呼応するように、日本でも大正ロマンという

独自の文化が花開いていた。

キルトとフジタ 他のFOUJITA作品を見る

キルトとフジタ 他のFOUJITA作品を見る

その史実に気づいた時、なぜ自分が大正ロマンに

惹かれるのか銘仙という布に触れると、

なぜ新鮮な感覚になるのか。

ようやく腑に落ちました。

大正ロマン時代や銘仙の布の中にも

私のルーツが確かに息づいていたからなのだと。

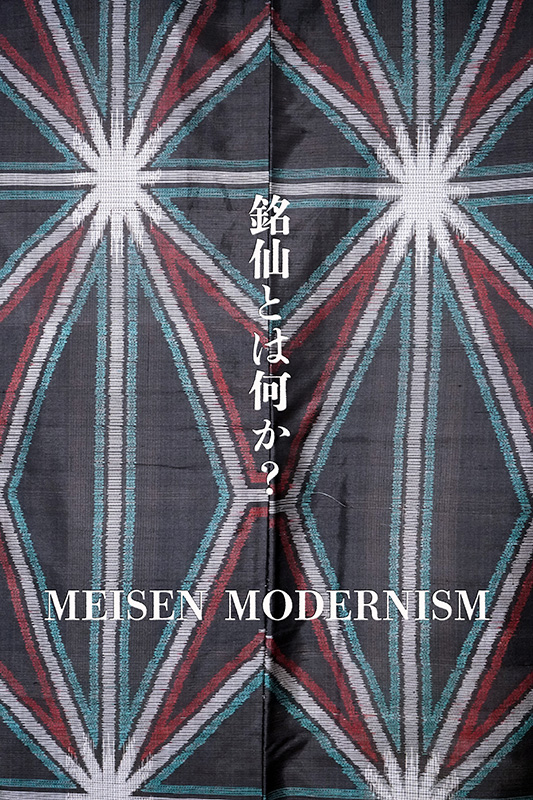

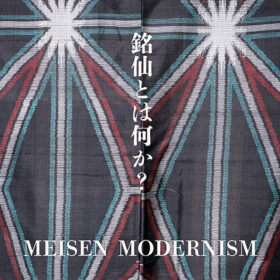

銘仙とは? 銘仙に惹かれたのは、当然の流れだった

銘仙(めいせん)とは?

一言で表すなら、「カジュアルな着物」

この銘仙着物は私のとっておきの1枚です。

その歴史は古く江戸時代末期から昭和初期まで、

女性たちの日常を彩った絹織物の一種です。

鮮やかな色合いや大胆な意匠、絣(かすり)型染めの

技法を用いた独自のデザインが特徴で、量産化が

進んだことにより、若い女性たちのふだん着として、

広く親しまれていったのです。

当初、「銘仙」に強く惹かれた自分に驚いたと同時に

戸惑いました。約30年も布と戯れていますが、

自身の作風から和布という存在はとてもかけ離れていたので、

私の横を素通りする素材だったのです。

ですが、実際に触れて関心を持っていくうちに

わかってきました。銘仙そのものが、私の愛する

西洋的な香りを内包していることに。

大正時代の銘仙には、日本的な和柄だけでなく、

アールデコ風の幾何学模様や抽象的なデザインが多く見られます。

まさに着物を通して、フラッパーガールやバウハウスの

女性アーティストたちと同じように単なる流行ではなく、

制限の中でも自由に自分を表現しようと小さな革命を

起こした息吹を存分に感じる時代だったのだと思います。

銘仙の主な産地と特徴(五大銘仙)

銘仙は全国で織られていましたが、

特に関東近郊に産地が多く存在します。

五代銘仙の産地と特徴

1.足利銘仙(栃木県)

絣(かすり)調の幾何学模様や花柄が多く、

機械織りの導入も早かった。

発色がよく、華やかでモダンな柄が特徴。

2.伊勢崎銘仙(群馬県)

経緯(たてよこ)絣による複雑な模様が特徴。

絵画のような図柄で芸術性が高く、

「銘仙の王様」とも呼ばれる。

3.秩父銘仙(埼玉県)

ぼかしや重ね染めなど、柔らかく

淡い色合いの染色技術が特徴。

女性らしく繊細な印象の柄が多い。

4.八王子銘仙(東京都)

商業都市としての地の利を生かし、

多彩なデザインを展開。

都会的で洗練された柄が多く、

ファッショナブルな印象。

5.桐生銘仙(群馬県)

絹織物の産地としての伝統を活かした上質な銘仙。

高級感があり、落ち着いた色合いや

クラシカルな柄が多い。

✴︎シャリっとした光沢があれば、

それは秩父銘仙かもしれません。

✴︎大胆な色柄が目を引くなら、

伊勢崎銘仙の可能性もあります。

✴︎モダンな図案に心を奪われたなら、

それは足利銘仙かもしれませんし、

✴︎やさしい風合いの中に品を感じたなら、

桐生銘仙の仕業かも。

✴︎個性的な織りにぐっと惹かれたのなら、

それは八王子銘仙の一枚かも。

それぞれの産地が工夫と個性で勝負した

普段着としての実用性とアートのような

美しさを両立していた、それが「銘仙」です。

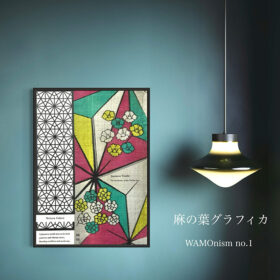

鮮やかな色彩とダイナミックな麻の葉意匠

これは私が初めて購入した銘仙のハギレです。

シャリっとした光沢もあるし、大胆な色柄が目を引くし

モダンな図柄だし・・・ どれにも当てはまる。

いったいどこの生まれでしょうか?

正直、銘仙に触れて日の浅い私はよくわかりませんが

出自を考えるだけで楽しかったりします。

きっとたくさん触っていくうちにわかってくるのでしょうね。

あなたの銘仙は、どこで生まれてどんな物語を秘めているのでしょうか。

受け継ぐデザインの記憶

大正時代や昭和の銘仙のデザインには、どこか

アール・デコやバウハウスの香りが漂っている気がします。

大正ロマンが生んだ自由な感性と、西洋から流れ込んだ

モダンデザイン。その交差点にこそ、

私が強く銘仙に惹かれる理由があるのかもしれません。

約100年前に生まれたこの布たちは、時代を超えて、

今もなお私たちの心を動かします。

一方では悲しくなるほど安価な値段で売られています。

私の中では、この「銘仙」という織物は、

単なるリユースやアップサイクルではありません。

それは「デザインの記憶」としてアートで

受け継ぎたいほど大切で魅力的な織物です。

OLD IS NEW

一枚の古い布が、アートとして、新しい命を纏い

未来へと繋がっていく—

私は今、失われつつある日本の貴重な織物を、

未来へと繋げる小さな試みをしています。

「銘仙」を使いアート作品を制作していくうちに

新しいシリーズが生まれました。

WAMOnism(ワモニズム)

また今度、続きを書きますね。

この続きをこちらに綴りました。

よかったらご覧ください。

WAMOnismのはじまり|麻の葉グラフィカができるまで

この記事へのコメントはありません。